5月7日土曜日

今年のゴールデンウィークも終わり、次のお楽しみ夏休みまでまたひと頑張りしなければならない。比嘉のゴールデンウィークは、連休中日5月3日に国立小劇場で

![]()

琉球舞踊鑑賞に出かけた。その為、恒例の信州での体力づくりなど無し。久々都内ですごした。会社もカレンダーどおりの飛び石連休。

・・・連休中、かねてより理解したかったJAZZコード理論を入門書を3冊並べて頭がよじれる思いで学習した。この数年、よりわかり易い初心者向けの教本を求め続け数冊、買っただけで積んだままだった・・・。が、そろそろ能力的にも年齢的にも理解できるタイムリミット。気合い一発学習を慣行。

我ながらこの筋の能力に欠けている事をいまさらだが再確認。初心者むけとはいえ覚えなければいけない約束事も多く本論からそれては戻るの繰り返し。記憶力の衰えを持ち前の粘り強さ・・・いやしつこさでゆびを折々音程の度数を数えてなんとか片鱗にふれた感じがしてきた。

普段日影規制の講座では日影時間を数える際にドヤ顔で指を折る事を語っているのだが・・。人には向き不向きがあるものだ・・。まだ今日明日休みがある頑張るゾ・・いつか素敵なアドリブを披露したい・・・ものだ。

粘り強さでいえば錦織圭。昨晩もひやひやだったがなんとかベスト4。頼むからジョコビッチに勝てくれ!

前回告知した天空率とTP-PLANNERとREVIT連携のセミナーのアジェンダ―が変更された。比嘉が天空率の施行からの変遷で傾向と対策を語る事にになったので再度お知らせしたい。

セミナーお申込みは下記サイトから無料資料付き

新天空率エンジン:BIM(Revit Architecture)連携発表セミナー■セミナースケジュール

13:30 ご挨拶

「天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法」14:00 新技術発表!!「超高速・高精度、新天空率エンジン」

進化した天空率エンジンによる、土地有効活用事例紹介

14:30 天空光(再開発地区運用基準)

基本的な運用法解説と天空光エンジン利用法

15:00 休 憩

15:10 Revitデータによる天空率計算とボリュームスタディ

①Revitアドオンによる天空率計算

②鳥かご図/ブロック図による干渉チェック

③Revitアドオンによる日影計算

④Revit BIMモデル作成の効率化

16:15 建築確認のためのIFC検定

建築確認におけるIFC検定の役割とこれから

![]()

さて、そんなこんなで限られる時間ゆえ天空率講座開始!

講座の最後に記した天空率審査の現状に対する憂いと希望を聞き逃さないで頂きたい!前回から「敷地区分方式問題点の指摘」と題して

![]()

上記赤破線部の屈曲した隣地境界線部天空率を解析する際に生ずる際の不合理の検証を始めた。

前回は

国交省住宅局建築指導課等監修の「平成14年改正基準法等の解説」から天空率の基本的な考え方を確認する事から始めた。

「つまり斜線規制ではNGでもその分に見合う敷地内空地があれば通風採光はもとより開放度も確保できるのが天空率と記述されている。」

天空率解析は敷地内の空地を適切に評価する考え方だ。

天空率の解析はJCBAでは「敷地区分方式」と「一の隣地方式」の2種が有り専用サイト天空率の運用の検討について天空率の運用の検討についてで

![]()

JCBAでは「一の隣地方式」・・最も安全側」である。と結論づける。

ただし審査の側から「敷地区分方式」での解析を求められる事がある。その際「一の隣地方式」でクリアーする

「一の隣地方式」で解析した結果では

![]()

敷地内の空地を天空図にすべて反映している事に対して敷地区分方式では

![]()

NGとなる。NGとなったのは「敷地区分方式」が慣習的に(明確に記述された公の仕様はない)入隅角はその角度の半分まで出隅側はその境界線に垂直切断し高さ制限適合建築物を作成する方式に従うと上図の様に区分され敷地内空地のA,B部が天空率の評価外となっている。

今回は、境界点間で区分する事の問題点を事例を通じて指摘して行きたい。NGだから「敷地区分方式」が安全側の手法であるという勘違いしてはいけません。空地A、Bの評価をしない事の不合理を3事例を通じて検証していきたい。

この事例では建築物全体を南側に移動する事でクリアーする事はわかっている。その際付置義務とされる駐車場が確保されない事もあり建築物は変更しない事を条件とする。

敷地を変更する事を推奨するわけではない敷地区分方式の不合理性を追求する為の比較参照敷地として検証を進めたい。

①南側の隣地に屈曲した境界点が無い事例![]()

解析すると

![]()

クリアーする。南側の敷地が広くなったわけではない直線化された分A部分の空地がなくなり狭くなった。その分通風採光は低下するが境界点が延長された分赤線から右側の空地が広がりクリアーする事となった。敷地内空地が減少した分通風採光が上昇する事は現実的にはあり得ないが「敷地区分方式」ではありうると判断される。

![]()

赤表示した分が元の敷地に比較し8.483㎡少ない。敷地内の空地が少ない方がクリアーする不合理。

この場合、対処として1m程度の屈曲度なら直線化しまとめる等を可とする指導があったりするが、その様な法文に基づかない付け焼刃的対処では不合理を助長するだけだ。赤部分が1m以上の屈曲度の場合、空地が大きい事になるが1mを超えるという判断で天空率計算上無視されてしまう。

ではその赤表示の空地がさらに広い場合の不合理が次。

②屈曲部が十分広い場合でタワーパーキングを設置した事例

![]()

今度は、赤円弧でしめした部分が158㎡、30mのタワーパーキングを設置した。タワーパーキングゆえ屋根および壁ありで建築物。当然、当初敷地と比較しタワーパーキングが設置された分通風採光に加えて開放性も悪くなる為、敷地区分方式でもNGになるだろうと思い解析をしてみると

![]()

クリアーした。原因は屈曲境界点が元事例と比較し下側に移動した事。その分、南側空地部分を広く天空率対象としているが「敷地区分方式」では入隅角の半分、出隅は垂直切断し区分する為、タワーパーキングがまったく天空率解析の対象外となっている。

これはその境界点間のみがクリアーかと思いきや

![]()

すべて問題なし30mのタワーパーキングの影響まるでなしとなる。

この場合ゆるせないのがAの敷地境界点間(隣地境界点間)の算定位置が隣地ではなく当該敷地内しかも建築物の下側に配置される。算定位置には通風採光の測定比較をする魚眼レンズいわば環境測定器を配置するイメージだが当該敷地内にある建築物の床下に配置して隣地の環境がわかるのかい?

天空率をまじめに検証してきた方にはばかばかしくてやってられないかもしれない・・・・今一度気を取り直して「一の隣地方式」で解析すると

![]()

元の事例でクリアーした「一の隣地方式」は、この様に出っ張った空地に建築物が配置されると今度は通風採光を阻害する要因発生となりNGとなる。

JCBAが「一の隣地方式」を最も安全側であるとするのはこの事を意味する。

さらにこれが大事だが「算定基準線がすべての隣地境界線から16m外側にある。」敷地区分方式ではこの事が屈曲隣地では実現できない。

しつこいがもう一例

③微小な入隅状の屈曲部を有する敷地

微小な入隅状の屈曲部を有するとはなんだろうと思うだろうまずは敷地形状から

![]()

おや?これは先週の元敷地と一緒じゃないかい?と思う方の為に先週の元敷地は

![]()

これで御覧の様に敷地区分方式ではNGとなる。

その微小な屈曲部を有するという事がポイントだが解析結果を先に示したい。

![]()

見事にクリアーしてしまう。もうお気づきだろうが空地Bの大きさが元敷地より広がっている。

しつこい様だが元敷地は

![]()

B側階段室の上部で道路に面した空地の大きさがちがう。なぜだ?

その微小な屈曲部を拡大すると![]()

境界点7が追加され赤線で示す元敷地の境界線より内側に100mm程欠け込む。その追加された端部7は出隅から入隅へかわり「敷地区分方式」では入隅の場合はその角度の半分の位置で区分された分道路面した側の空地が広がったその為クリアーした事になる。

これって有りですか?といわれてもこれが「敷地区分方式」の区分法。

この敷地を「一の隣地」で解析すると当然クリアーする。

![]()

元の敷地(欠け込み無し)がP5(差1.340%,斜89.681%,計91.021% )が欠け込みありがP5(差1.279%,斜89.742%,計91.021% )で欠け込んだ分空地が少なくなり適合建築物の天空率(斜)が0.061%低下している事がわかる。空地が少なくなれば通風採光は低下するきわめて合理的な結果だ。

この様に敷地区分方式では敷地境界点の有無のみで天空率の結果がドラスティックに変化する。微小な環境な変化に対しては微小にその結果も変化する事の方が正しいいといえる。

この事は道路天空率の隣地越え部の適合建築物の有無に関しても敷地境界点間を区分する事により同様な事が発生する為、「適用事例集」では

![]()

隣地越え部L2に関して「形式的な脱法的行為を防ぐ為、道路と隣地の間の空地が同一敷地である道路斜線制限を適用するのが妥当と考えられる」と記述されている。道路天空率においても境界点間で区分すると「他の敷地」を超えた部分の適用距離で区分される部分がチェックされない事になる。その「他の敷地」部分が意図的に設置したりしなかったりで結果が異なる事があってはいけない事が記述されている。この事は比嘉ブログ

を合わせて参照して頂ければ道路天空率でも同様の間違いがある事がわかる。

最後に一言

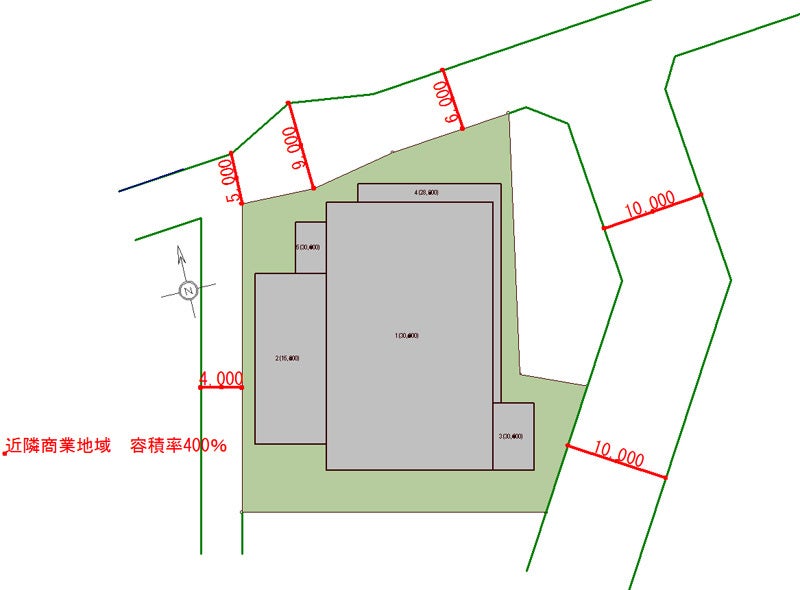

この事案は、住居系で容積率400%が都市計画図で示されている。

一般的に都市計画上の指定容積率を確保できない敷地はその分利用価値が低くくなり土地の評価が下がる。その事はその敷地固有の問題のみならず、周囲の敷地も同様に評価が低減される。その結果、不動産関連税収減から国庫減にもなりかねない。・・・税収減ともなると突然わが身の問題と密接にかかわってくる。・・いいのだろうか?消費税10%増税の前にこの事も考えたい。

高層化で都市計画に基づいた容積率確保するのか、現況の環境に合わせて容積未消化の低層建物にするべきか? いずれが正義か?

・・・東京で天空率解析による容積率確保の為の高層化を実現する際に常にこの事を考えさせられる。

従来の斜線規制では、特に都市部の貴重な敷地が有効活用されない事は明白だ。

斜線規制は大正9年の物法(市街地建築物法)が起源だがその時の目的は当時存在しない容積率制限に代わる事が目的で建物規模を制限する事が目的。建物上方をカットする事のみで通風採光が確保するされるなどは科学的根拠に基づかない。

その事を解決する為に基準法56条7項天空率が追加されたのが・・・平成15年施行から13年目.。そろそろ万人が納得する運用法に変えなければならない。ただし道路天空率はJCBA方式で運用上問題なし。問題は隣地天空率。その中でも「一隣地」を正しく理解する事に集約される。

天空率を正しく理解する事は土地有効活用するうえで必須だ。ぜひ当社セミナーでこの事をじっくり確認して頂きたい。

来週から連休明けでしんどいかもしれませんが夏休み、そしてリオオリンピックも近い!頑張りましょう。次回までお元気で!

![比嘉ブログ]()