7月30日土曜日。7月も明日で終わり関東地方は梅雨明け宣言とともに真夏がやってきた。

本日は朝8時からTVの前でイチローの応援。残念ながらヒットは無かったが今だ健在レーザービームでホームタッチアウト。なにか魅せてくれるイチローの野球は楽しい。

途中でブログネタを書きながらの観戦になった。今週も報告したい内容が盛りだくさん。

まずは昨日のTP-PLANNERユーザー会東京開催の様子から

会場は青山にある第一法規様会議室を利用させて頂いた。まずはこの眺め

神宮外苑が一望で反対の窓には六本木ヒルズが

眺めがよすぎるので発表中はブラインドをおろして頂いた。まずは比嘉から始めた

天空率施行からの審査方式の変遷からはじまり関東地域の行政のJCBA方式および「一の隣地」の対応状況のリサーチ報告から。適用事例集効果かJCBA方式が審査の基本とするところがほとんどとなっている。「一の隣地方式」に対する理解度も前回のリサーチから大きく向上し認知度が確実に上昇している事を報告した。

次はサポートセンター部家(へや)から新天空率エンジン(T-Space)基本操作法を解説。

その後、休憩終了後には第一法規株式会社様から提供いただいた「建築法規PRO2016」を抽選で3名の方に引き当てて頂いた。女性の方が3名、大阪会同様女性の方へ・・・。

そして後半は森本が天空光の解説と天空光実践操作解説。天空率と再開発地区運用基準で適用可能な天空光の違いを理解して頂いた。

そして鈴木は企画段階の情報モデル、建築確認のための情報モデルと検定制度を解説しTP-PLANNERがIFC検定に合格した事を報告した。TP-Rlinkを使ってREVITとTP-PLANNERのBIM連動を実践解説。BIMの醍醐味をご理解頂いた。

最後に部家が、サポートセンターに寄せられるQAから申請資料の確認法を解説。

長時間のお付き合いありがとうございました。お疲れさまでした。

さて今週は火曜日から企業ユーザーの新人研修が朝9時半から午後5じまで3日続いたその様子をお伝えしたい。講座が進むにつれ各人の顔つきが変わる様子がわかる。

まずは火曜日

形態制限の入り口、日影規制、斜線規制を理論、実践を繰り返しやっと終了ホットした表情。時刻日影を見ただけでNG箇所が分かる様になり逆日影チャートが使える。

この日は天空率講座をこなしプランニングを行いながら昨日の日影規制に加え天空率をかわす方法を実践解説。だんだん表情がしまり自信が芽生えている事が伺える。

そして最終日は最後に仕上げたBIMモデル構造パースを背景に皆いっぱしの顔つきになってきた。イイゾ!。あとは実践でガンバレ!今週も最終日はちょっとさみしいカナ。

天空率講座を開始したい。

今週のテーマは、「行き止まり道路と令132条」と題して解説したい。

今週新人研修の講座、最終日で行き止まり道路部分が詳細の解説ができなかったので補講として解説したい。

講座で解説したのが

この3方向道路は、比嘉ブログでも

3方向道路132条とNGの解決法1

の回で詳細解説した昨年の11月だ。まずはこの回の復習をお勧めしたい。その講座の終了間際に上図を行き止まり道路にアレンジし解説したが時間切れで別途レポート解説すると約束したのが下図の例。さらに東側に7m道路も追加した。

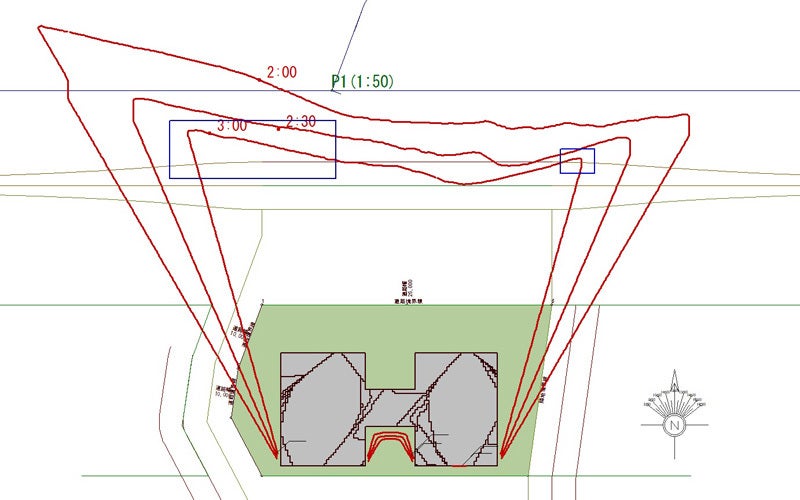

西側道路が11.5mの行き止まり道路北側に屈曲した8m道路があり東側に7mの行き止まり道路がある、行き止まり道路の限りをつくした変則3方向道路。

本日は入力方法から天空率計算までの流れをを解説したい。

まずは西側最大幅員11.5m道路の入力は「入力」「敷地」から

行き止まり道路の場合は、道路幅11.5mを入力後、「行き止まり部分」の設定を行い「現在の値適用」で確定する。その事でこの道路境界線に平行な11.5mの位置にみなしの道路反対側の位置が確定する。

次に北側屈曲8m道路側は

道路境界線にはベクトル表示される様に「始点」「終点」があるこの場合は「終点側行き止まり」の情報を付加する。となりの屈曲した道路8mとの関係は道路中心線が120度を超えると自動判断され「一の道路」で設定される。

東側7m道路の場合は始点側が行き止まりだ。

その他用途地域では「商業地域」の設定

本例は商業地域。「用途地域自動設定」で用途地域のエリアが自動配置される。

この場合建物入力は終了している。「図法」「断面図」道路斜線断面を確認しよう。まずは西側11.5m最大幅員側に面した部分「設定」ボタンをクリック後、道路境界線をクリックし発生した断面位置を移動し(ドラッグではなくマウスの位置を移動する)再度クリックで断面図が表示される。

NGである事を確認。尚この場合断面図と重ねて表示しているのは解説の都合で図面レイアウトと重ね表示するテクニックを駆使。

北側屈曲道路8m側は

この場合、最大幅員11.5mの境界線からから2倍以内の範囲ゆえ最大幅員が適用されているがNGだ。

次に最大幅員から2倍を超えた区域は

8m道路中心10m部が大きくNG、それを超えた45m高部は適用距離を超える為問題なし。

最後に7m道路側の断面は

このエリア道路中心10mの区域は8m道路の2倍の範囲内にあり8m道路が適用されるが大きくNG。それを超えた区域は最大幅員11.5mが適用されるが適用距離内にある45m建築物が大きくNGとなる。

高さ制限NGゆえ天空率計算を行うわけだがまず高さ制限適合建築物および算定基準線を設定発生させる必要がある。

今回は「入力」「新天空率」のメニューで実行するとする。

新天空率ダイアログボックスでは、道路境界線が敷地形状で正確に入力できない場合左側にある「新天空率」のボタンをクリックするがこの場合の道路境界線情報は敷地に接する境界側の情報で確定する為、自動発生の「道路境界」をクリックするだけ。

するとさんざん解説した令132条の区分により区域区分されそれぞれ算定基準線が自動発生する。なにはともあれ解析して結果を確認する場合は「計算モード」に移動後、「計算」「天空率」で解析すると

どうやらNGの様だ。以上が入力から解析までの流れ。長くなった本日はここまでにしよう。次回はそれぞれの区域を令第132条の条文に照らして確認していきたい。

では次回までお元気で!

.ameba.jp/user_images/20160610/12/normanhiga/30/ff/j/o0596029813669030858.jpg?caw=800" />

.ameba.jp/user_images/20160610/12/normanhiga/30/ff/j/o0596029813669030858.jpg?caw=800" />