5月21日土曜日

今週は月、火曜日とぐづついた空模様が一転水曜日からさわやかな五月晴れとなった。本日もまだ朝はひんやりと気持ち良い。

近くの公園では河原なでしこが一斉に咲きだした。・・真冬の寒さに耐えながら、けなげに咲く一輪のカワラナデシコも良いがこれもまた良し。

今週木曜日はかねてよりお知らせしていた「新天空率:Revit連携」セミナーを開催した。多くのご来場を頂き皆さまのそれぞれのテーマに対する関心の高さが伺われた。

今回はセミナーの様子をお伝えする事から始めたい。

まずはアジェンダから

比嘉はⅠⅡ「天空率の審査の現場における問題点の指摘と解決法」そして引き続き部家のサポートとともに実践例3例を解説した。トータル時間1時間ゆえいつもの事だが気合いをいれ開始した。

内容は

高さ制限の起源から始まり、天空率比較により通風採光等の環境性能を比較する意味。⇒天空施行時の各行政による天空率仕様と問題点の指摘⇒JCBA方式の確立⇒隣地天空率の問題点と法解釈から解決法を語った後に実践例をその場で3例こなした。

天空率審査方式の変遷および対策は好評につきユーザー会でも発表する予定。ユーザーの皆さまはご期待下さい。予定では大阪7月1日、東京7月29日です。詳細は近々お知らせします。

続いて森本からは「天空光(再開発地区運用基準)基礎的解説から始まった。

そして7月より新発売される「天空光オプション」による処理法を解説した。

休憩の前に第一法規様から提供を頂いた「建築法規Pro2016]3冊の抽選発表贈呈式が行われた。

まさに得するセミナー.。

後半はオートデスク社とのコラボを展開したがまずはオートデスク社森様からBIMの取り組みを紹介して頂いた。

そして最後がTP-PLANNERとREVITのシームレスな連携を実現した企画BIMを鈴木が発表した。

REVIT内のアドオンソフトとし機能するTP-PLANNERでREVITで作成した建物情報から日影、逆日影、天空率をTP-PLANNERエンジンで解析処理されREVITで表現される。さらに構造連携もともなう企画BIMとして定評のあるTP-PLANNERによる躯体、建具情報がREVITのデータとして展開される。TP-PLANNERをREVITの入力ツール(フロントエンド)として利用する手法が実演で解説された。まさに最強の企画BIMコラボだ。REVITで作成された日影規制、天空率データはTP-PLANNERプロジェクトデータとして同時にストックされる。その事によりコミュニケーションシステムのサポートを受ける事が可能になる。

鈴木は引き続き「建築確認における IFC 検定の役割とこれから」で自ら建築研究所あるいはIAI意匠分科会で検定仕様策定に関わってきた検定制度を解説した。そしてTP-PLANNERが「 集団規定IFC検定」2つに合格した事を発表した。

1.建築確認のための高さ制限IFC検定

2.建築確認のための床面積IFC検定

TP-PLANNER 16はこの2つのIFC検定に対応し、建築確認申請の整合性の確認などに利活用し、建築確認業務の効率化を図る。

以上の内容で1時半から4時半までの3時間に行われた。大勢の皆様の参加とご静聴に感謝いたします。

では前回までのおさらいから

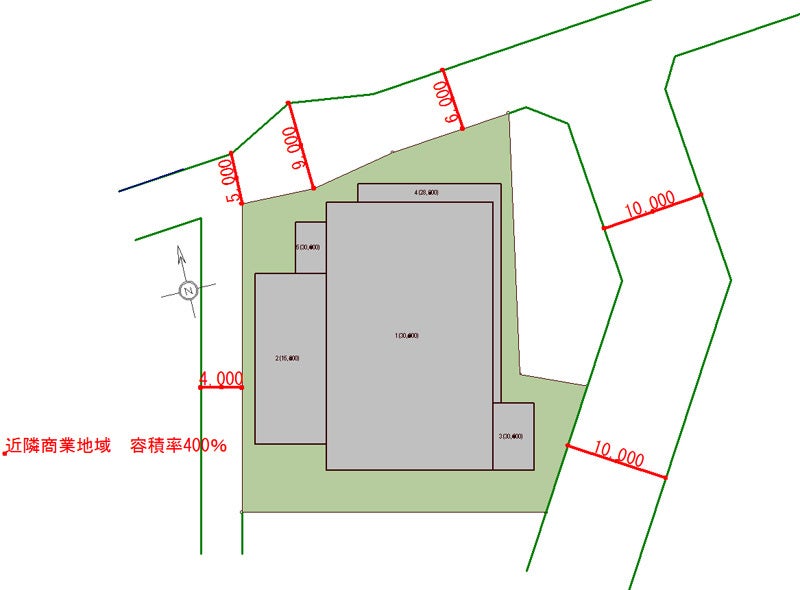

敷地外で屈曲する道路3方向道路の新天空率方式による入力解析を行った。

敷地外の道路形状は新天空率では,高低差および幅員等の情報を

作図された既存の道路形状にスナップ入力する事で法的解釈が可能になる。その結果

適合建築物および算定基準線が自動発生し解析すると

赤表示のNGとともに全算定位置での解析結果を得るまで適合建築物の法解釈発生から5分程度。もはや天空率は、日影計算並にシステマティックに解析される。

今回は解析された区域を令第132条に照らして検証していきたい。

まずは令第132条1項の区域から

(二以上の前面道路がある場合)

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

今回3方向より適用距離内に計画建築物が存在すれば最大幅員10mが適用される区域も3区域ある事になる。

まずは最大幅員10mに面した区域は

道路は屈曲しているがこの事例と同様に扱わなければならない。後退距離2mが道路の反対側から適用距離20mで区分される区域となる。アイソメ図では

となる。この場合、適合建築物が分かれてしまう事を懸念する設計者もおられる様だがまったく問題なし適用距離20m以内はその敷地所有者の道路高さ制限に対する責任範囲と考える。中央部の凹部は20mを超える為道路高さ制限の責任外と考えられる。

令第132条

・・・幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域・・・・

20mを超えた部分ではその他の北側、西側の狭い道路側には「その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域 」よりやはり最大幅員が適用される事となる。

従って0.7mの半分0.35mさらに後退すると4m道路に面した最大幅員の区域は存在しない事になる。

以上が令第132条1項の区域。2項に進もう。

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が 4m 未満の前面道路にあっては、10 mからその幅員の二分の一を減じた数値) 以内で、かつ、35m 以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2項での区分は最大幅員以外のその他の前面道路に面した部分の道路幅員の適用法を規定するものだ。したがって1項で区分されない道路中心10mにおける区分法が記述されている。道路中心10mの区域でも基本的に道路幅員の大小で広い道路幅員が適用されるまわりこみの考え方が適用される。

まずは北側の屈曲した5m道路側から

アイソメ図では

屈曲した道路境界側の中央部に計画建築物が大きく出っ張り高さ制限を超えている。これではクリアーしないだろう。

赤線が高さ制限を示す。差分が0.008%より積分法ではクリアーするが申請時の三斜求積による安全差分が確保できないとし赤のNG表示となる。ただし逆天空率でカットするとわずかな部分のカットですみそうだ。その事は後ほど。

(それぞれその前面道路の幅員の二倍)は4m道路に面した部分にも適用され5m道路が適用される。

アイソメ図では

この区域も高さ制限的には大きく超えているが北西の隅部に十分な空地がありその分で通風採光が確保される。同様に天空図の重ね表示で確認すると

緑部が適合建築物で敷地内の空地を意味する。赤線を超えた面積より大きい事よりクリアーする事がわかる。

そして最後に3項の区域

2項までの区域の残りが3項となり残りは4m道路の下側に面した部分となる。

5m道路の2倍で区分された事により区域北側(上側)には空地がない為にNGが続く。アイソメ図では

天空図の重ね表示では

以上が全区分区域の発生根拠となる。ところで道路中心10mの区域の2項の区域と3項の区域でNGだ。このまま終わるのは気持ち悪いので逆天空率でどの程度カットするば収まるのか確認する。

まずは北側に面した屈曲道路中心10mの区域

逆天空率チャート示す北西部をカットすればよさそうだ。「建物自動切断」ボタンをクリックすると

次に3項西側4m道路に面した道路中心10mの区域。

結構カット幅が大きいが仕方なし「建物自動切断」ボタンをクリック

だいぶカットされたがやむなしこれですっきりした本日はここまで!来週までお元気で